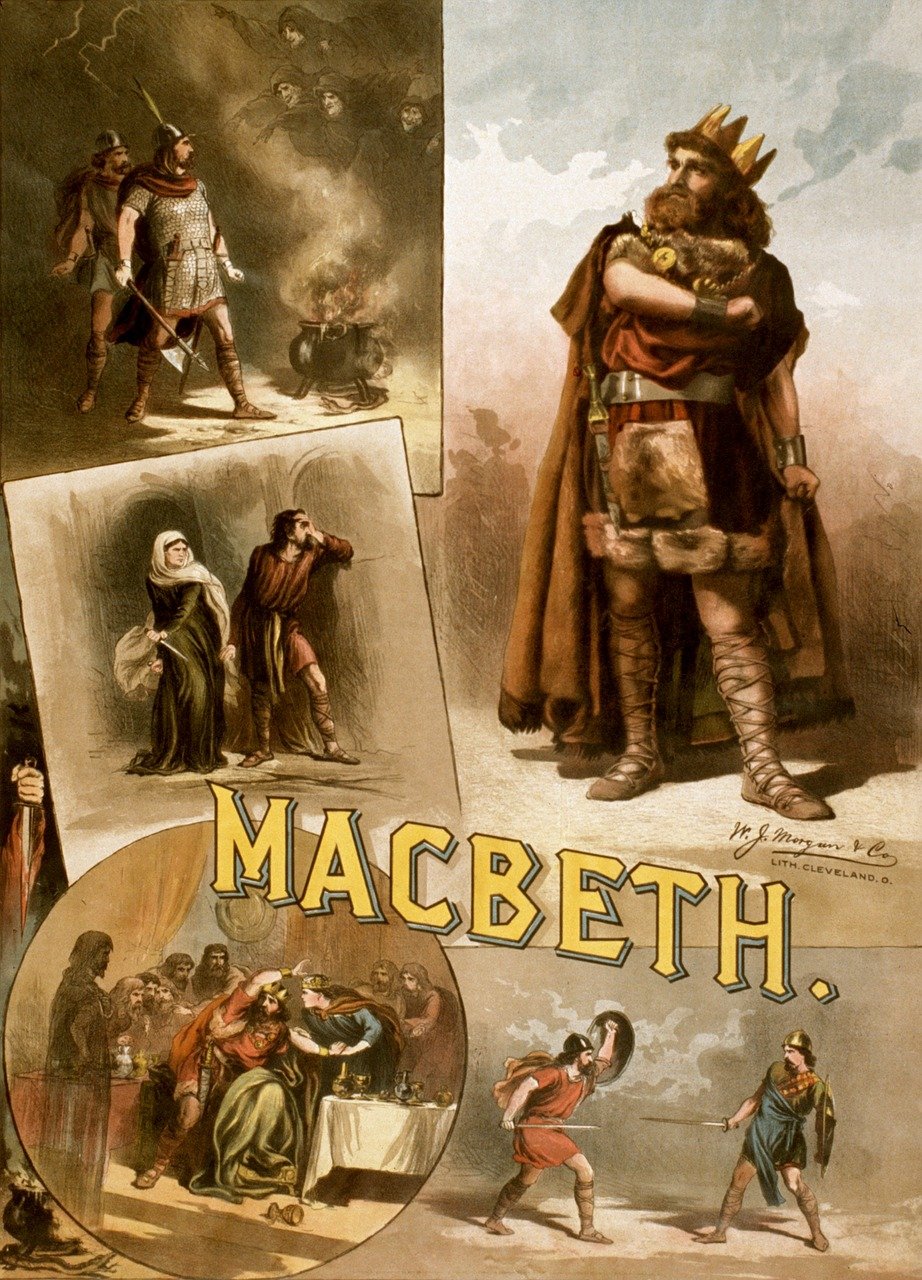

1,はじめに

スコットランド北部ハイランドを舞台にした最も有名な物語は、シェークスピアの4大悲劇の一つ「マクベス」であろう。(ちなみに4大悲劇とは、これに加えて「ハムレット」、「リア王」、「オセロー」3作品である)。マクベスは11世紀初頭のスコットランドの実在の王(王位は1140から1157)の物語。欲と自己保身から次々に人を殺してしまう。その不安や自責の念、猜疑心など心理描写が素晴らしい。ハイランドの厳しく陰鬱な自然環境と、その中で繰り広げられる惨劇の数々がシンクロする傑作である。

2,あらすじ

マクベスは功績をあげた武将だが、どちらかといえば気が小さく臆病でな性格。魔女による奇妙な予言や、予言を信じる欲深く狡猾な妻にそそのかさせてて、従兄弟のダンカン王を殺害し、その王座をうばってしまう。その後も猜疑心から魔女の予言を一緒に聞いた戦友のバンクウォーを殺してしまう。すると晩餐の席にバンクウォーの幽霊がでてきて苦しめられる。

部下のマクダフがイングランドに亡命すると、その妻子を殺してしまう。

最初は威勢がよかったマクベス夫人も、幼な子に手をかけたあたりから罪の意識に悩まされる。夜には悪夢から夢遊病になって、最後は気がふれて死んでしまう。

妻子を殺されたマクダフはマルカムと共にマクベスへの復讐心から、イングランドと結託してマクベス討伐にむかう。決戦の末、ついにマクベスは討ち死にする。

3,有名なプロットや台詞や逸話

1)3人の魔女

劇の冒頭で戦争からの帰り道に嵐の中、3人の魔女にあう。「きれいはきたない、きたないはきれい」などと叫んでいる。

コーダ城の城主、王になるという予言を受ける。

3人の魔女というのは、ディズニー作品など、その後の多くの作品に受け継がれている。

2)コーダー城

ダンカン王大殺害の現場は、インバネス近くのコーダ城とされているが、史実ではない。でも雰囲気を今でも残しており観光客は耐えない。

魔女の2つ目の予言は「マクベスよ、コーダの領主よ」となっている。するとすぐに伝令が来て、現コーダの領主の謀反と処刑がつげられ、後がまに任命される。

3)バンクウォーの幽霊

魔女の予言は「バンクウォーは王にはなれないが、子や孫が王になる」というものだった。マクベスはこういったバンクウォーを疎んじ、猜疑心もあって殺害してしまう。

するとバンクウォーは幽霊になって晩餐の際にのマクベス自身ののテーブルに座っている。これはマクベス自身しか見えない。

バンクウォーは、シェイクスピアのパトロンであったスチワート家の祖であり、スチュワート家の讃美のために書かれたのではないかと言われている。魔女との会話の中でもバンクォーの後ろに6人の国王の幻影が見える。

4)魔女の予言「女の股から生まれたものに殺されることはない」

実際にマクダフに殺されることになるが、彼は帝王切開で生まれて、女の股からは正常に生まれてこなかった

5)魔女の予言「バーナムの森が動かないかぎり安泰だ」

バーナムの森の中をマクダフの軍は、木々をカムフラジュにして進む。それは森が動いているように見える。

今でもバーナムには樹齢600年の当時のオークの木が残っている

森が動くというイメージは「ハリーポッター」などでもオマージュとして映像化されてる

6)マクベス夫人症候群

「深層心理のなかでの罪悪感から何度も手を洗い続ける」といった精神疾患があり、これは「マクベス夫人症候群」と言われている。

マクベス夫人は最初は威勢がよかったが、マクダフの妻子を亡き者にしたころから、夢遊病でとなり、夜な夜な城内を歩き回り、手の血を洗い落とそうという仕草をしつづけ、最後は身を投げて自殺する。

7)「人の生涯は動きまわる影にすぎぬ(Life is but a walking shadow.)

マクベスの妻が死んだときにいうマクベスの言葉。

8)もう一つのスターリング

マクベス討伐のダンカン王の息子のマルコム(のちのマルコム3世)軍は、「スターリングの戦い1057年」でマクベスを敗走させ、続く「ランファナンの戦い1057年」で首をとった。ランファナンはアバディーン近くの山の中、首を落としたという「マクベスの石」がある。

スターリングは1297年のスターリングブリッジの戦いのウィリアム・ウォレスのイングランド軍を破った戦いのほうが有名ではある

4,マクベスの呪い

15世紀の初演から、マクベスの上演の際には、下記の例に示すよう、頻繁に事故や事件が頻繁に起き、死亡者もでることが多い。演劇関係者の中では「マクベスの呪い」として恐れられてる。これを避けるためにはリハーサルや上演の際に「マクベス」という言葉を決して口にしてはならない。その代わりに「あのスコットランドの劇」などと言うこととされる。そしてもし「マクベス」の名を口にしてしまった際には、三回回って左に唾をはいて、汚い言葉を叫ぶことでその呪縛から逃れる事ができるということも現代まで慣習的に伝わっている。

事例1)1606年の初演の際にマクベス夫人を演じた少年が、上演期間中に高熱をだして死亡した。というのが、この伝説の始まりだった。このときはだれも代わりが見つからず、シェークスピア本人が代役をかってでた。

事例2)また、ダンカンとの対決の場面で、小道具の短剣が誤って本物の短剣にすりかわってしまっており、劇中でダンカンを刺してしまい、舞台上でダンカン役の俳優が死亡するという事故が起こっている

事例3)1849年には、ダブルキャストで演じていたマクベス役の役者同士が喧嘩にななった。この喧嘩はその後暴動に発展してしまい死者25人をだす大事件となった。「アスタープレイスの暴動」。

事例4)米国のリンカーン大統領は、シェイクスピア劇のおたくであった。ポトマックの航海にこの劇団を同行させたところ、数日後にワシントンのフォード劇場で観劇中にシェイクスピア専門の俳優に暗殺された。

事例5)1942年には、配役の3人が事故死し、衣装係の一人は自殺しているのが見つかった。

事例6)1953年 チャールトン・ヘストンが主演での公演の際には、城が炎上する場面で本当の火災になって、本人も火傷をしてしまったという事故がおこった。