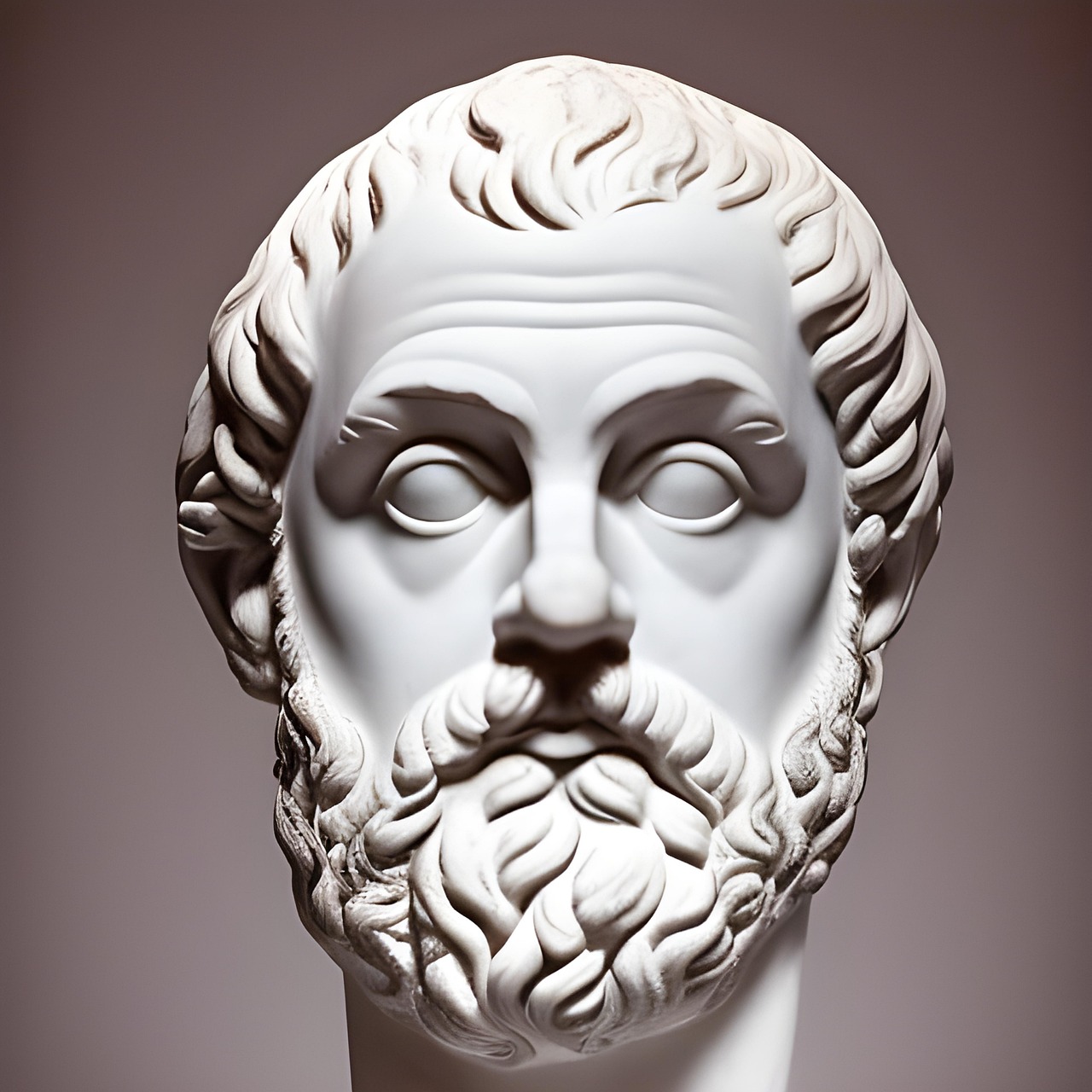

1,魂の三分説

古代ギリシアの哲学者プラトンは、人の魂を次の3つの側面で捉えた。いわゆる「魂の3分説」と呼ばれるものである。どれも大切でどれがかけても人としてのバランスが取れない。

気概=デューモス 意思やスピリッツなど

欲望=エロス 感情、情熱、身体的

理知=ロゴス 理性、知性、

これを説明するのに、プラトンは「2頭立ての馬車のたとえ」を使う。

右の馬が「デューモス」で、左の馬が「エロス」、御者が「ロゴス」である。

つまり、前向きで常に先を目指す右の馬を「デューモス」、馬力があり気を吐く左の馬「エロス、エピテーミュア」、その両方の馬をうまく手綱でさばく技術の持ち主が、冷静な御者「ロゴス」である。

ここまでの説明でラグビー関係者ならば、もうピンと来ているはずである。右と左は逆ではあるが、これはまさに、ラグビーでのスクラムの最前線の3人、フロントローの性格や特徴、またその関係そのものである。

2,ラグビーのフロントロー

ラグビーの1番は攻撃的で意思や意識が高く、気高く、気概に溢れ目標に向け常に前のめりな性格である。自分に厳しく、どんなに疲れていても気を貼り続ける。「意識高い系」

ーまさしく「デューモス」 稲垣啓太

3番は体格、体力などフィジカルに優れ、情熱があり、情感にあふれた人材、天然で野性的とも言える。つまり「気は優しく力持ち」。

ーまさしく「エロス」 グー君、垣永真之介

そして、2番のフッカーは常に冷静で、相手の組み手やタイミングを分析し、右左両プロップをコントロールして、スクラムの駆け引きをリードする。もちろん、フッキング、スローイングなどの技術的に長けている。つまりは「こすからい」。

ーまさしく「ロゴス」 堀江翔太

これら性格や資質の異なる3人が一体となって、微妙なバランスを保つことによって、強力なスクラムが形成されるのである。

蛇足だが、プラトンは哲学者をしながらレスリングの選手だったそうだ。プラトンという名もレスリングからの由来である。ラグビーをやったなら、「さぞ強烈なタックルをしたかもな」と想像してしまう。

3,主意主義、主情主義 主知主義

そして、「魂の三分説」に似たような捉え方は、哲学だけでなく、芸術や心理学、社会学、政治の分野などでも応用されている。

それは、「主意主義」、「主情主義」、「主知主義」とされてるものである。

「主意主義」 感情や知識、技術よりは、意思を重視する立場

芸術ならば作家の気概や主張や主題を重視する。

哲学者は、ストア派、ショーペンハウワー、フィフィテ、

「主情主義」 理性や意思ではなく感情面を重視する立場

芸術ならば作品からの情感を重視する

「主知主義」 感情や知識よりは理性や理屈、論理を重視する

芸術ならば作品の技工やアイデアを重視する

哲学者は、ソクラテス、プラトン、ベーコン、デカルト、ヘーゲル

政治で言えば、主意主義はイデオロギーを重視。主情主義は民意の感情を重視。主知主義は論理整合性を重視する。とも言える。

「主意主義」は意識が高いのはよいが、ともすると実力が伴わず掛け声だけの「意識高い系」だけに終わってしまう。「主情主義」は、フィーリングやノリはよいが、挫折すると心が折れやすい。「主知主義」はともすれば頭でっかちになって誰もついてこれなくなる。

人としてもバランスが必要である。

カントはデカルトなどを批判して主意主義から出発したが、最終的には知情意のバランスこそ大切だという立場になっている。

4,主情主義偏重の危険性

昨今の社会情勢をみるにつけ、どうも「感情面」が全面に出てしまうことが目に余る。理屈や論理や思想などは二の次である。政治でもポピュリズムが横行してしまっている。

欧州各国の右傾化、ナショナリズム、米国大統領選挙、兵庫県知事問題から、フジTV問題にいたるまで、深く考えたり、本質的問題に迫ることなしで、表面をなぞることだけで民衆の中に感情面だけが暴走してしまっている。しかももっと酷いのはそれを煽ったり、利用したりする輩が横行しているところにある。

現代は「高度情報化社会」である。ネット、SNSでなんでも伝わってしまう。伝わり拡散するのは、切り取られた短い言葉や短い画像であり、それらは上辺だけで直接的に大衆の感情面を刺激してしまう。難しいことは抜きにして、情を動かしてしまうのである。

インフォメーションという英語の「情報」という漢字を当てたのは森鴎外とのことだが、まさしく、「情で報い、情に報いる」という今の情報化社会を予見した当て字になってしまった。

スペインの哲学者はオルテガは20世紀初頭に『大衆の反逆』で、大衆が主導権を持って暴走してしまうことを懸念し、警告を発した。しかしそれにも関わらずヨーロッパはファシズムやナチズムの時代になり、スターリンなど一党独裁国家も生まれた。現在の社会でも、また同じことの繰り返しになっているのではないだろうか、それは非常に危険な状況であるということにほかならない。

どうも筆がすべって拡散してしまったようだ。

話をラグビーに戻そう。

3,ラグビーの勝敗のメカニズム

選手たち、チームの意思、感情・体力、理性は互いに絡み合ってゲームを勝敗を左右する。

どんなに緻密な分析で戦略を考えても、感情面が表に出てしまうとその遂行はできない。

激しいタックルをうければ、「何くそ」とやりかえすという感情が表にである。それも必要なのだが、冷静さを欠いてしまって、ディフェンスラインにギャップを作ってしまったりする。もちろんスクラムで押されれば、やり返したいという感情が先立つ。そんなコンタクトだけではない。昨年の早稲田と青学のゲームでは、ちやほやされる服部君に対し、青学の井上くんが何くそとロングキックで対抗してしまったことで術中にはまってしまった。

ただし、熱くなることは必要だ。感情面をうまくチーム運営やゲームにむけて昇華できれば、すばらしいパフォーマンスは生まれる。対抗戦で早稲田に大敗したその後の帝京の例は言うまでもない。

その時もちろん、意思の統一や士気は大きく勝敗に影響する。すなわち、「なんのために勝つのか」「何にうち勝つのか」という大義や意識である。勝敗への執念がなくなった時点でゲームの勝敗は決してしまう。戦う意思の喪失こそが大敗の原因となるのである。ラグビーで3トライ以上の差がついてしまうと、お互いに勝敗への執念が削がれてしまうことが多い。そうなるとゲームをスポイルさせてしまう。ゲームの勝ち負けでなく、素晴らしいゲームが最後まで披露されるかどうかの「勝ち負け」を目指してほしいものだ。ゲームに勝つことだけが先行しては真の勝利者とは言えない。

4,マクナマラの誤謬

しかし、最近のラグビーはまさしく「主知主義」が横行する。まさにゲームの勝敗はインテリジェンスの競い合いである。分析チームスタッフにより、データが集められ、数値化され入念に分析され次のゲームへの戦略が錬られる。ゲーム中にも瞬時に画像解析、GPSのデータも積み重ねられ、さまざまなスタッツがデータ化され、数字が分析される。エリア、ボセッション、タックル数やタックル成功率はもちろん、ドミナントタックル。ターンオーバー数、キャリー数、ゲインメーター、ディフェンスブレイク、オフロード、キックパスレシオなどなど。

ただ、数値偏重の傾向は落とし穴がある。それは「マクナマラの誤謬(注1)」というものである。例えば、タックル成功率はタックルに行ってそれが成功した場合のカウントで、タックルに行けるのにタックルに行かなければカウントされなない。ラグビーは「利他」の競技にほかならない。一人だけのトライではない。個人の数字は意味をなさない。なんでも数値で評価するのは誤りである。デジタル化されラグビーは数字化がもっとも似合わないスポーツといえるのでないだろうか。

まとめ

プラトンの「魂の三分説」はラグビーのフロントローの3人にピッタリ当てはまる。しかし、それだけにとどまらず、現在までの芸術や政治、歴史、社会の構図、にも当てはまる。人間の生き様はもちろんである。そしてラグビーのあり方そのものを規定する。それは、ラグビーというスポーツが社会の縮図を表しているからとも言える。とすれば、ラグビーを深く考えるということは、社会を見る目を養うことに繋がるのではないか。そしてラグビーの象徴であるスクラムにこそ、そこに真髄が凝縮されているのである。

注1)マクナマラはケネディ大統領、ジョンソン大統領の元で、ベトナム戦争時の国防長官。若い時にフォードの社長を努めたときに下記の方針で成果をあげたが、それを戦争遂行に応用(ボディレシオという戦死者の比率)して失敗した。(参考 NHK 映像の世紀)

1)成果は数字で測れるものだ

2)数値化できないものは重要でない

3)数値化できないものは無視しても良い