マイケル・ジャクソンが大ブームだったころのことだ。

六本木のクラブででリズム音痴の残念な黒人に出会ったことがあった。

踊りがまったく噛み合っていない。

手拍子さえもズレている。

その時まで音楽を通じて、かっこいい黒人にあこがれていた私にはショックだった。

そのときわかったのだった。

肌の黒い人だからといって、全てがリズム感がよかったり、カールルイスのように運動能力の秀でた人は特別な人なんだということだ。

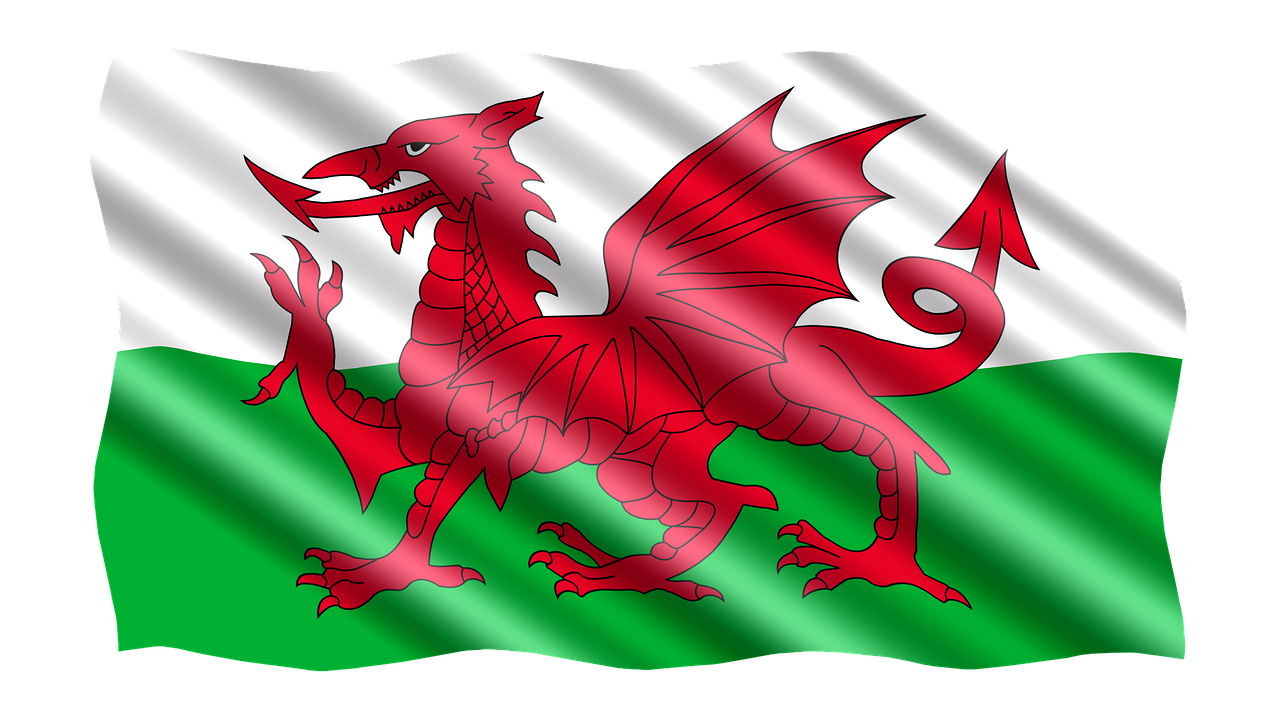

今回のダブリンーとカーディフでのテストマッチを現地で体感してわかったことは、全く同じようなことだった。

アイルランド人だからといって、ウェールズ人だからといって、すべてが深くラグビーを愛している人ばかりではないという実態だった。ラグビーのノーサイド精神やリスペクトなどのラグビー精神を持っている人ばかりと限らないということだ。

考えてみれば当たり前で、そんな当たり前を知らなかった偏った私が間違っていたのということだ。

なぜなら、これまで、日本で関係したアイルランド人はすべてラグビーが人生の一部のような人たちだだった。フレンドリーだったからだ。

県の合同チームのコーチをやっていた頃、草加ラグビースクールに夏休みの期間だけジュニアチームに参加した中学生とその家族、知り合いの戸田の市議の姉の嫁ぎ先の家族の話、2019年W杯、静岡で一緒に「アイルランドコール」を何度も歌った数多くの人たち、みんなラグビーを愛していた、日本も好きだった。

また、これまで出会ったウェールズの人たちもすべて同様だった。

2011年のW杯、ハミルトンでのサモア戦で、たまたま隣にすわった若い兄さんとは、シェーンウイリアムスのトライで抱き合ったし、フランクフルトのパブで朝から準決勝を一緒にTV観戦したポルシェを運ぶトラックの運転手とは、その日の夜まで飲みをつきあわされたものだ。

日本開催の2029年W杯では味スタで、私の歌いだした「ブレッドオブヘブン」に3度のハモリでついてきたおじさん。その歌の輪はその後合唱になった。

2033年W杯ではナントで同宿のウェールズの人たちととても仲良くなり、カロランやブレッドオブヘブンを一緒味に歌い、ビールを飲みリーキの手料理もごちそうになり、一緒にバーベキューを行った。フレンドリーだった。

そして、今回の旅行でも、たまたま行きの飛行機で隣の席のジェイムスは、なんとラグビーの経験者で、ウェールズ高校代表のフッカーに選ばれたこともあるという若者だった。お互いの写真や動画を見せ合ったり、カーディフの街を詳しく紹介してくれたり、スクリーンで一緒にゴルフゲームしたりして。あっというまにヒースローに到着。そしてそのヒースローでは、迎えにきたお母さんまで紹介してももらった。

そんなわけで、ウェールズ人はみんな同じラグビーを愛していてリスペクトしあう仲間なんだという意識がついていた。

ところが、いざ現地へ行ってみると、様相はまるで違う。

アイルランドでは、歴史ある有名なPUBマリガンのマスター(彼は40年以上ギネスを継いでいるのだという)とも親しくなったが、彼はなんと「アイルランドコール」の歌詞を覚えていない。店にはこの秋のアビバでのテストマッチの予定や、ラグビーのパネルが掲示されているにも関わらずなのにだ。

なんか違うとおもったのはその時からだった。

アビバスタジアムでのテストマッチでは、とても不快な気持ちにさせられた。

それは大差のついた後半のことだった。

後ろの席の人4−6人のグループの人たち、もうまったくラグビーを見ようとはせず、大声でお互いに冗談をいい合って大笑いしているだけだ。そして前の席には子連れのお父さんたちが何組かいたが、こちらも無理やり緑のジャージを着せられただろう子供達がもう集中してられず、あっちこっちに移動するので、立ったり座ったり落ち着かない。それをまただれもまったく注意しようともしない。

座った席が安い席だったので、ジャパン戦を楽勝とみて、皆軽い気持ちでスタジアムに来ているのは明らかだった。日本をリスペクトしようとするなど微塵もみられない。はたしてゲームの結果もその通りだったので、非常に情けない思いをしてスタジアムをあとにすることになった。(今思えばゲーム前の催しも6ネイションなどとは違って簡略なものだった。もちろん大統領も出てこなかった。)

ウェールズは少し違っていた。

カーディフの歩道をたむろする子供たち、初めは始めて出会っただろう日本人に戸惑うも、私がジャパンのジャージの桜を見せると、ムキになって数人が競争で自分の胸のスリーフェザーを見せてくる。「ウェールズ、ウェールズ」。「ジャパンBOO」。子どもたちも皆今日のジャパン戦の意味を知っている。いやおとなから教え聞かされているのだろう。

数すくないジャパンの応援グッズを身につけた人をみかけると、聞けばすべてイングランド人だったりする。

ジャパン戦の前にPUBでイングランドーNZ戦の中継を見るが、ほぼ全員がイングランドにテキ外心をもって、フォードのプレーにはブーイングの嵐だ。

テストマッチ開始前のセレモニーも気合がこもっている。天候は良いのにプリンシパルは屋根をしめて行われる。演出効果を考えてのことだ。大音量で音楽が流され、火柱が何度も立ち上る。さずがはラグビーが国技の国と感じた。

そしてランドオブマイファーザーの大合唱でスタジアムが揺れる。いままでなら単純に感動したが、今回はそれに恐怖さえ感じる。

ゲームが始まるともうむき出しの競争心。完全なアウェーとはこういうものだ。「欧州のゲームではPGの時に静粛になる」なんて淡いノスタルジーに過ぎない。スンシンのPGがはずれればそれはもう大はしゃぎ。ジャパンをリスペクトしようなどどい輩はどこにももいない。

YOGI! YOGI !YOGI! HI! HI! HI!

なんども繰り返されるウェールズの応援。

時たまスクーンにエディさんの顔が映るだけで大ブーイング。

最後は80分を過ぎ、ユーズイットはがかかっていてもレフリーが流して、そのあとジャパンのPKとなり。代わったSOのさよならPGが決まると、もうそれからはお祭り騒ぎだ。

そんなに勝って嬉しいか。

かつての弱小国であるジャパンに勝っただけのことなのに、そんなに嬉しいのか

周辺のレストランも大音量で音楽を流して、若者達ははしゃぎまわる。7万人の大パーティだ。女の子は開放感からか薄着でテーブルの上に昇って踊っている。羞恥心や自制心、知性などが微塵も感じられない。

まけたジャパンの存在はないのか、もはや勝ち負けだけなのか?

たしかにラグビーの存在は、日本以上にメジャーであり、ラグビーの国であることははまちがいがない。しかし、もはやラグビー王国ではない。フレンドリーではない。

ここにではラグビーを通じた友情の交換なんて望むどころではない。

私の中のかつてのラグビー王国ウェールズのイメージ。それは行きの飛行機でジェイムスが改めて見せてくれ「JPジョーンズ」、「フィルベネット」のトライの動画そのままだった。

そんな、ジェイムスとのようにカーディフでラグビーを通じての交流が築きたかったのに。

お土産に友好の証と日本からもっていった千羽鶴は半分以上そのまま持って帰ることになってしまった。

ウェールズ人がフレンドリーで温和で、努力家、知性的で、親日家であるという片思いにも似た儚い思い込みは、現実の前に脆くも崩れ去ったのだった。

そして改めてワールドカップと普段のテストマッチの客層の違いもわかった。ワールドカップは夢のような世界なのだ。