1,はじめに

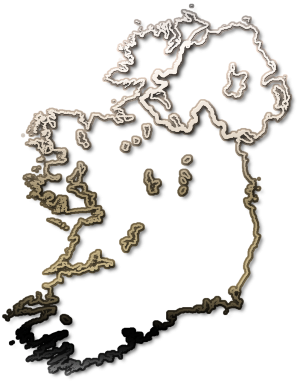

1916年のイースター蜂起は、アイルランド独立運動の発端となった事件である。非業の死を迎えた者たちは、アイルランドの英雄として奉られてる。

アイルランドは長く、イングランドの圧政に苦しんでいた。19世紀になると、ロバートエメット、パーネルらの活躍で、やっとアイルランドに自治権が認められる事になった。ただし、時がわるかった、第一次世界大戦の勃発。この年ヨーロッパ中が戦争になってしまったのである。やっと勝ち得た自治権利の付与は戦争がおわるまでと棚上げにされ、しかも、イングランド政府はアイルランド住民にたいし、有無を言わさず戦争への従軍を命じた。この兵役に従わざるをえなかった者たちを「ワイルドギース」とよんでいる。結局、第一次大戦では戦争の前線にこの「ワイルドギース」は置かれて、ほとんどの人は見知らぬ異国の地でその命を落とした。

(アイルランドではもう少しで達成できるという目標が、その寸前でなくなると歴史が繰り返されている。ラグビーワールドカップでも毎回優勝候補と言われて、プール戦を圧勝できても、ベスト4にさえなったことがない)

「イースター蜂起」は、「敵の敵は味方である」といった考えかた、ドイツなどからの武器の支援をうけて蜂起されたものであるがその調達は失敗し、充分ではなかった。もともと無謀なものだった。ピアーズ達は、無謀を承知で蜂起し、市民への独立への奮起の気運を呼び覚まさせたかったのだ。

2,FOGGY DEW

1916年4月16日、ピアス、コノリー達で組織されたアイルランド市民軍は、立ち上がった。ダブリン中心の中央郵便局に立てこもって、銃撃戦になった。そのイースター蜂起のことが歌になって残っている。

霧の中隊列を組んで出立するピアリー、コノリー達が目に浮かぶ。チーフタンスがバックを努めて、シニードオコーナーが歌っている。

[Verse 1] As down the glen one Easter morn to a city fair rode I There Armed lines of marching men in squadrons passed me by No pipe did hum no battle drum did sound its loud tattoo But the Angelus Bell o'er the Liffey's swells rang out in the foggy dew 復活祭(イースター)の朝 谷をくだり町へと向かう中、 騎兵の隊列が過ぎていった 笛や太鼓の音を残さぬまま アンジェラスの鐘だけが リフィー川に鳴り渡る 霧露の中 [Verse 2] Right proudly high in Dublin Town hung they out a flag of war 'Twas better to die 'neath an Irish sky than at Suvla or Sud-El-Bar And from the plains of Royal Meath strong men came hurrying through While Britannia's Huns, with their long range guns sailed in through the foggy dew ダブリンの街に気高き戦旗が翻る ヴラやスッド・アル・バールより アイルランドでの戦死がましだ ミースの平原から、猛者の援軍が駆けつける やがて、野蛮なイギリス軍はやってくる 霧露の中 [Verse 3] 'Twas England bade our wild geese go, that small nations might be free Their lonely graves are by Suvla's waves or the fringe of the great North Sea Oh, had they died by Pearse's side or fought with Cathal Brugha Their names we'd keep where the Fenians sleep, 'neath the shroud of the foggy dew イングランドはアイルランド傭兵を出兵させた 彼らの寂しき墓石はスダバや北極海にある ビアーズのそばの死に場所や カサル・ブルガとの戦いならば 墓標はフェニキアンと共だったのに 霧露に抱かれて [Verse 4] Their bravest fell, and the Requiem bell rang mournfully and clear For those who died that Eastertide in the springing of the year While the world did gaze, with deep amaze, at those fearless men, but few Who bore the fight that freedom's light might shine through the foggy dew 勇敢な者は倒れ 鎮魂の鐘が哀しく鳴り響く 春めく復活祭の季節に 落命した者たちのために 世界の驚愕の目は恐れ知らぬ者に集まる、 でもわずか 自由の光が輝くまで 戦いは終わらない 霧露の中で [Verse 5] And back through the glen I rode again, my heart with grief was sore For I parted then with valiant men whom I shall never see n'more But to and fro in my dreams I go and I kneel and pray for you For slavery fled, O glorious dead, when you fell in the foggy dew 再び谷に戻れば 胸が張り裂けんばかり 勇敢な者らとの死に別れ 夢現(ゆめうつつ)の中で ひざまずき祈ろう 君がため、死者の誉、開放のため、 倒れし者達のために 露霧のなかに

元のメロディーは古いアイルランド民謡の「The Moorlough Shore」であるが、これに新しい歌詞がつけられて歌われた。こちらが元歌の古いアイルランド民謡「The Moorlough Shore」。

イングランドは軍を動員し、ダブリンのリフィー川に軍艦を乗り入れ、そこから大砲での艦砲射撃を行うなど鎮圧を行う。まもなく中央郵便局に建てこもった全員が投降し、逮捕。その後数日で首謀者15名が銃殺となり、無謀な蜂起は失敗に終わった。しかし、その熱は市民全体に伝わり、その後の独立への闘争へをつながった。北アイルランド問題は残しながらも、1920年には自由国、1949年には完全な独立をはたすことになる。

3,恐ろしい愛が生まれた

イエイツの残した、「1916年復活祭」という詩では、この事件をきっかけに、普通の市民が、独立運動の要員に変わっていく様や、その後の急速なアイルランド社会の変貌を描いている。その心意気は美しいく悲劇的でもあるのだ。

その状況を「A terrible beauty is born.(一つの恐ろしい愛が生まれた)」という たった数文字で端的に表している。たったこれだけの言葉なのだが、なんともいえない言葉の力がある。この一行を見るたび、聞く度に毎回新たな戦慄を感じてしまう。

以下引用し抜粋する

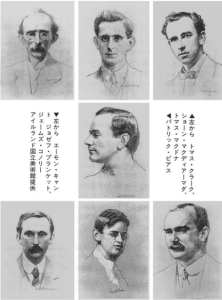

「1916年復活祭 」 I have met them at close of day Coming with vivid faces From counter or desk among grey Eighteenth-century houses. 一日の終わり頃 18世紀の家の角や、くすんだ机の間から 屈託のない顔が覗くのに 良く出会ったものだ I have passed with a nod of the head Or polite meaningless words, Or have lingered awhile and said Polite meaningless words, 社交辞令で頭をさげただけで、すれ違ったり ときには立ち止まっては言葉を言ったりもしたものだ And thought before I had done Of a mocking tale or a gibe To please a companion Around the fire at the club, クラブの暖炉を囲んでは 仲間を笑わそうと この男をネタにしようと考えていた。 Being certain that they and I But lived where motley is worn: All changed, changed utterly: A terrible beauty is born. 道化師のような服を着てるのだと 思い込んでいたからだった。 しかし変わった すべてが変わった 恐ろしい愛が生まれた。 (中略) We know their dream; enough To know they dreamed and are dead; And what if excess of love Bewildered them till they died? 彼らの夢を知っている 彼らは夢をみて死に至ったのだ。それでいい 激しい愛が惑わして,死へと追いやった それが何だというのか I write it out in a verse— 私は詩を紡ぐ MacDonagh and MacBride And Connolly and Pearse Now and in time to be, Wherever green is worn, マクドナー、マクバー、コノリーー、そしてピアーズ 今もこれからも緑をまとい続けるのだ Are changed, changed utterly: A terrible beauty is born. 変わった、全てが変わった 恐ろしい愛が生まれた。

最後に名前の上がる4人(マクドナー、マクバー、コノリー、そしてピアーズ)は、この復活祭蜂起の歳に、GPOの屋上かから読み上げられた「アイルランド共和国宣言」に署名した7名のうちの4名である。

他の三名のうちの一人にジョセフブランケットという人物がいる。処刑される数時間前に刑務所内で結婚式をあげたこのブランケットにまつわる悲しい歌「グレース」を次回は紹介する。

4,ラグビーに関する悲劇

このイースター蜂起の際にラグビーに関係する隠れた悲劇があったことを付け加えておきたい。

その日アイルランドのラグビーチームは合宿をおわり、整列を組んで徒歩で太鼓をたたきダブリン市内行進して帰ってきた。ラグビーチームには、ダブリンで蜂起が起こっていることが伝わっていなかったのだった。全く無防備であった。リフィ川まで近づくと、反乱軍はこの隊列を政府軍の応援師団と間違えて一斉に銃撃を開始してしまった。ラグビー選手団のうち3名が即死し13名が重症を負ったのだった。

1800年頃からアイルランド文芸復興運動が高まり、スポーツもアイランドゲーリック協会ができ、ハーリングやゲーリックフットボールを推奨する運動がおきた。ナショナリストの分離派の人達にとってはラグビーは憎き敵国のスポーツであった。たしかにこの時期のアイルランドラグビー協会の属している人たちは、北アイルランドのユニオにストのアルスター義勇軍に加入しているメンバーが多かった。しかし、この時期アルスター義勇軍は政府軍は政府軍には加担しては居なかった。混乱の中のまったくの攻撃であった。

しかも、この時に生き残ったラグビー選手たちの多くは、英国政府により始まったばかりの第一次大戦の過酷な戦地に「ワイルドギース」として派兵され、多くの戦死者をだしてしまっている。(トニーコリンス『ラグビーの世界史』より)