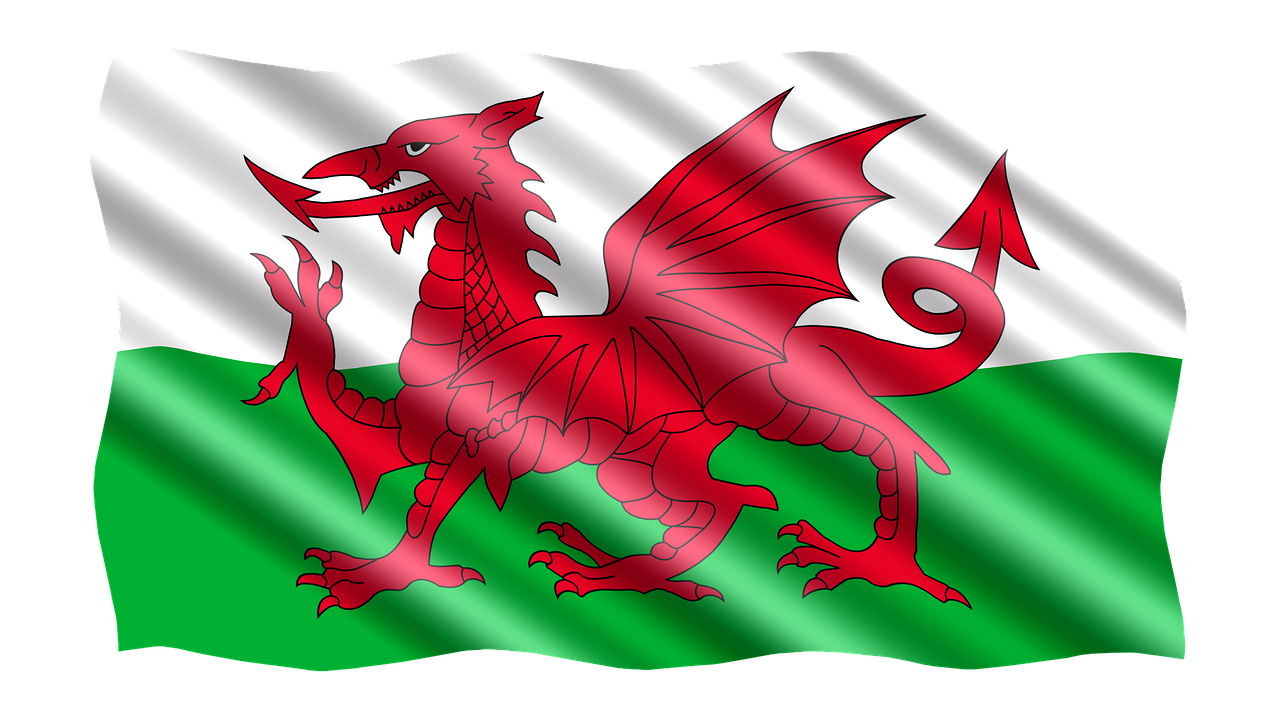

ウェールズの伝統的な行進曲である「ハーレックの男たち」のメロディには様々な歌詞が付けられている、その中の一つにはこんな歌詞がある

Men of Harlech, stop your dreaming Can't you see their spearpoints gleaming ハーレックの男たちよ 夢からさめよ 敵軍の矛先が光るのが見えないのか

ウェールズは悪夢から目覚めることができるのであろうか。

5日の猛暑の北九州、午後2時のキックオフ、痛いほど照りつける直射日光。体力の消耗は解っていた。1ヶ月前からサウナ状態での厳しい練習をしてきた。しかし、結果は逆転負け。精神的なダメージは大きすぎる、チームの士気は下がった。体力の回復もままない。ランキングも悪夢と言われた12位から、さらに14位まで下げてしまっていた。

そして迎える第2戦、今度はサウナの如き屋内スタジアム。

ウェールズの選手たちには追い詰められる。あとがない。リーチやディアンズたから晴しいタックルを食らって何度も倒される。一歩でももがき前ででようとするも、足は痙攣し悲鳴をあげる。高い湿度と疲労で意識は朦朧。そして正常な思考をも狂わせる。肩をうち、足をひねり、地面にたたきつけられ、フィジカルなけが人も続出する。後半はプレーが止まるにグランドのどこかしらに倒れているウェールズの選手が見つかるほどだ。それでも立ち上がって足を引きずりながらプレーに参加する。ベンチには替りの選手はもう居ないのだ。そもそも先週の激しいゲームの消耗から離脱した選手が何人もでている。最後にはSHとして残しておいたノンキャップの選手をWTBとして使わねばななくなる。

先制し、14点差まで広げた得点差は気がつけばすでに2点差だけ。さらに勢いにのるジャパン。このまま行けばジャパンの2試合連続の逆転勝ち。スタジアム内のだれもがこう思えた。(野球でいえば6−1で序盤リードしていたのに8回裏に4点を入れられ、1点差なおも2死満塁の状態)

しかし、残り5分でのトライとゴールで9点差。やっと光が見えた。(野球で言えば、8回裏の逆転のピンチをしのぎ、9街表に2点を入れて引き離したようなもの)。そのトライが全員がボールを繋いだものだったが、最後に決めたのは23歳、初先発のスタンオフの若者だった。もつものを持っている。

その若者の名前はダンエドワーズ。

ダン・カーターにダン・ビガー、過去のレジェンドのSOにはダンの名がある。それに肩を並べる3人目のダンになれるのか。今後もウルトラ級の活躍が見せられるようになるのか注目だ。そういえばウルトラセブンも地球上では「諸星ダン」という名前だった。名字のほうのエドワードとは「富を守る者」という意味である。ウェールズの宝はラグビーである。ダンは国技であり至宝であるウェールズのラグビーを守り通す存在に成長できるのだろうか。(余談だが、若いダンエドワーズは、メガネを外したジョンレノンに目が似ていると思う)

伝統国であるウェールズのラグビー。150年の長い歴史のなかで、2年近く勝ち星がないというのはなかったことだ、どん底のウェールズである。2025年、異国極東の地、夏の酷暑のジャパンツアーは、地獄の1勝1敗のツアーとして今後100年は語り継がれるものになるだろう。

満身創痍、やっと勝ち取った勝利であった。連敗は18でストップできた。ランキングも12に戻った。しかし、12位だってまだ悪夢の中である。

そうやって踏みとどまったウェールズだが、帰国後のウェールズには厳しい現実がまっている。協会内の揉め事はいまだ続いており、選手の流出も続いている。正式なヘッドコーチのやりては居るのか、財政難をどうやって切り抜けるのか、プロリーグチームの縮小問題も現実となりそうだ。

2025年の夏のスケジュールはもうなく、あとは秋のゲームが組まれているだけである。そこで2027年W杯の組分け上優遇される12位の地位を守る切れるかが一つ試金石になる。

実は秋のシリーズは対戦相手はジャパンを除くとはるか彼方の上位国ばかりなのだ。勝つことができれば一気にポイントを上げる事が可能だが、逆に大敗してもポイントの移動全くない。ポイント上ではジャパンとのゲームはこそ負けられない重要になる。

11月9日 アルゼンチン(6位)

11月15日 ジャパン (14位)

11月22日 NZ(2位)

11月29日 南アフリカ(1位)

18連敗の記録はジャパン相手に生まれて、その連敗がストップの記録もジャパン戦でできた。しかし物語はまだ始まったばかり、11月15日ここそが決着をつける第三戦目になる。

ダンは3人目のダンになれるのか、2027年W杯で活躍する選手になれるのか、ウェールズの復活の物語となり得るのだろうか

選手の安全を重視する方向は、IOCをはじめ世界的なスポーツ組織のトレンドである。ワールドラグビーも同様である。となると、真夏の炎天下のラグビーのゲームが健康上の理由から禁止されるという方向に行かないとも限らない。

そうなれば、そうなったで、この夏のウェールズージャパン2連戦の持つ歴史的意味合いも違った重みになってくる。

補足

ウェールズには酷暑でなく、酷寒のアームスパークというもはや伝説になった話がある。

1888年はカーディフのアームズパークでイングランドとのゲームが予定されていた。しかし、この年のウェールズ地方には大寒波が押し寄せており、ゲームの行われる前日には、グランドが凍結しアイススケート場状態になってしまったのだった。開催はあやぶまれた。カーディフの市民たちは一斗缶をもちよって石炭をあつめ火を付け、グランド中においで徹夜で火を絶やさず凍結を防いだのだった。その燃える炎は、ウェールズ市民のラグビーを愛する熱列さの賜物なのだ。遠征してきたイングランド選手たちにはその炎が本当に赤い竜にも見えて、ふるい上がってしまい、2連敗を期してしまったという話である。