6番

1,ブルースを歌う少女

いよいよ最後になると、曲は突然テンポを落とし、導入のときと同じようにピアノだけを伴奏に歌われる。そのように曲調をか変化させた意図は、これがこれまでと番ったフェイズなどだというアピールなのだ。そうなのだ、これはこれまでの回想や思い出ではなく、発売当時(発売は1971年11月)の出来事がほぼニュース番組のように描写されているのである。

良いニュースはなかった。ほとんどが悲しく、まさしく暗いニュースばかりであった。

I met a girl who sang the blues And I asked her for some happy news But she just smiled and turned away ブルースを歌う女の娘にあった。 良いニュースはないかと尋ねたが 彼女はただ微笑み立ち去った

「a girl who sang the blues(ブルースを歌う少女)」この娘はジャニス・ジョプリンであるという解釈が一般的である。

67年モンタレーPOPでビッグブラザー&ホールデンカンパニーとしてデビューしたが、その後薬物とアルコールの依存症となり、バンドはどれも長続きせず、

1970年10月4日、アルバム制作中にスタジオに現れず、後にホテルでベット脇に倒れ一人死亡しているのを発見される。27歳だった。

「she just smiled and turned away(彼女は微笑んで行ってしまった)。死後に発表された、アルバム「パール(1971年1月発売)」のジャケットのジャニスは、椅子にすわって、屈託のない笑顔をみせてくれている。まさに、良いニースを期待していたのに、微笑みだけを残して音楽界からいなくなってしまったのである。

このアルバムに入っている「生きながらブルースに葬られ」には

ジャニスのボーカルが入っていないま収録されている。

1970年10月4日。まさにこの日も音楽が死んだ日の一つになってしまった。

2,聖なる店の閉店

I went down to the sacred store Where I'd heard the music years before But the man there said the music wouldn't play 聖なる店へ行ったが そこでは音楽はもう聴けなかった 男は言った「音楽はもう演奏しない(レコードはかけない)」

the sacred store(聖なる店)とは、ドン・マクリーンが通っていた地元のレコード店の名前だった。インタビューによれば、「この時期レコード店で新譜を視聴できたのに、そのサービスがなくなった。」のだという。

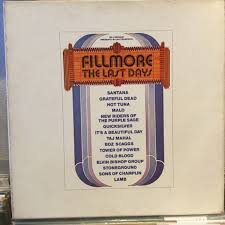

しかしこれが、ビルグラハムの、フィルモア・イーストを指しているというのは間違いがない。イーストは1971年6月27日閉鎖、同年7月4日にウエストも閉鎖になった。

東海岸のマクリーンにとっては、フィルモアウエストよりもフィルモアイーストが閉鎖になった、1971年6月27日こそが、「音楽が死んだ日」なのだろう。

それを楽屋落ちとして、地元のレコード点の名前を出して表現していると解釈できる。

3,ベトナム戦争とイマジン

And , in the streets the children screamed The lovers cried and the poets dreamed 道では子供たちが叫び 恋人たちは嘆き、詩人は夢をみる 。

in the streets the children screamed(子どもたちが泣き)は、ピューリッツアー賞をとった、ベトナム戦争でナパーム弾で衣服をやかれ全裸でなきながら逃げる少女たちの写真を思い浮かべざるを得ない。しかし、その写真が撮られたのはこの曲の発売後の1972年で、賞をとったのは1973年である。でも似たような写真はそれこそ毎日ひっきりなしにTVで放映されてはいた。

「the children 」は60年代の「フラワーチルドレン」をも指しているのだと思われる。ベトナム戦争の激化で、「愛と平和と音楽」というようなコンセプトは夢となり、もうそのムーブメントは去ってしまっている。やはりベトナム戦争が関連している

「the poets dreamed(夢見る詩人達)」の中の一人は、ジョンレノンのことだと解釈できる。『イマジン』にこういう一節がある。

You may say I'm a dreamer But I'm not the only one 夢想家と思われても 僕ただひとりじゃない

イマジンのアルバム発売は1971年9月8日。シングルは10月に発売。

4,ミュージシャンの相次ぐ早死

But not a word was spoken The church bells all were broken けれど、言葉は出なかった 教会の鐘はすべて壊れていた

「not a word was spoken(言葉は出なかった)」とは、前からの続きではジョンがライブ活動はしなかったという意味だと解釈できる、ニューヨーク滞在中のジョンがライブを行ったのはこの歌がヒットした後の1972年(マジソン・スクエア・ガーデン)1回だけである。

「The church bells all were broken(教会の鐘はすべて壊れていた。)これは、71年までのほんの2,3年に有力なミュージシャンが次々に命を落としたことを思い浮かばせる。ブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョップリン、ジムモリソン、デュアン・オールマンなど。

したががって、彼らの声は出なかったのである。

命日を順にあげれば、

ブライアン・ジョーンズ 1969年7月3日

ジミーヘンドリクス 1970年9月18日

ジャニス・ジョップリン 1970年10月4日

アルバート・アイラー1970年 11月25日

ジムモリソン 1971年7月3日

デュアンオールマン 1971年10月18日

ちなみに、その前に出てきた夢見る詩人のジョンレノンもおよそ10年後の1980年12月8日にニューヨーク、ダコタハウスの前で射殺された。

私にとってはこの1980年12月8日こそ音楽が死んだ日として記憶にのこっている。まだ学生だった私は水戸方面に車でバイトに行く途中だった。カーラジオでニュースを聴いて波長をFENに回すとひっきりなしにジョンの曲がかけられていたのを思い出す。

5,最後の謎「尊敬する3人」とは誰

And the three men I admire most The father, son, and the holy ghost They caught the last train for the coast The day the music died 尊敬する三人 父と子と精霊 彼らは海岸への最終列車に乗り込んだ 音楽が死んだ日だ

そのあと、前節で教会の鐘が出てくる流れで、宗教関係の言葉が出てくる。

この「The three men I admire most(もっとも尊敬する3人)」「The father, son, and the holy ghost(父と子と精霊)」この2つはイコールでであると考えられる。

それにしても3人とはだれなのか、長らく謎とされた。

メインのテーマである、最初の59年に死亡したバディ・ホリーら3人の繰り返しという節が有力であった。この「the coast(海岸)」とは、唯の海岸ではなくマクリーンのような東海岸の住人にとっては、西海岸を揶揄した表現である。つまり、ロスやハリウッドなど金儲け主義のショービスネスの世界を意味する。しかし、バディの乘った事故の飛行機は東に向かって飛んでいたので、最後の汽車に乗って海岸に向かったのではない。また、この3人がその路線に身を落としたという経緯はない。謎である。

マックリーンはスコットランド系の名前だが、家系はカソリックである。本人も熱心なカソリックである。「The father, son, and the holy ghost」とは「父と、子と精霊」つまりカソリックの「三位一体」である。「三位一体」はプロテスタントの大切にする「聖書」の中には記述がない。聖書の「矛盾?」を解決するための381年のコンスタンティノーブル公会議で決定されたものである。この三位一体という考えはカソリックのもっとも大切にする根本の考えである。

となると、he three men I admire mostとは、特定の誰かの暗喩ではなく、その次にでてくるhe father, son, and the holy ghostのことだと自然に解釈するのがいいのではないか?

カソリックであるマクリーンの言いたいことは、ここまできてしまうと、カソリックにとっていちばん大切な三位一体である「The father, son, and the holy ghost」でさえも、西海岸の低俗なショービジネスに身を落として、売れればいいようなものになってしまっているという憂いである。日本人がピンとこないように、同じクリスチャンでも、プロテスタント系では「父と、子と精霊」と言われてもピンとこないはずであり、理解できないと思われる。

これで5番までが終わって、ギター1本でのコーラスとなる。そこでは「さあ皆さんご一緒にどうぞ」というような歌えるようなテンポになる。思わず一緒に歌ってしまう。

これで曲は終わりだが、次回は最終回として全体の考察をまとめたい。