4番

1,ヘルタースケルター

Helter skelter in a summer swelter The birds flew off with a fallout shelter Eight miles high and falling fast 夏の暑さで大慌て大混乱 鳥たちは核シェルターと共に飛び立った 8マイルの高さから急速に落ちていく It landed foul on the grass The players tried for a forward pass With the jester on the sidelines in a cast 草の上に不時着して 選手たちは前方へのパスを狙った サイドラインにいるのは ギプスをした道化師

「Helter skelter(へルタースケルター)」は68年のホワイトアルバムに収録のビートルズの楽曲である。題名は移動遊園地などでの派手な色に塗られた巨大な移動式滑り台のアトラクション。また、シッチャカメッチャカな状態をしめしている。

この曲はこれまでのビートルズの曲とはちがって激しい調子であり、ロックの歴史の中では、その後の「ヘビメタ」につながる初めての楽曲であるとされる。曲の最後にドラムのリンゴの「手にまめができちゃったよ」という声が収録されてるほど激しい。

その後、宗教ががっていた殺人鬼集団のチャールズマンソンが白人と黒人の人種戦争による「世界破滅の日」をヘルタスケルターと呼んだ。

ポールが叫ぶように歌っている歌詞の一部を紹介する。

Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast but I'm miles above you Tell me, tell me, tell me, come on, tell me the answer Well you may be a lover but you ain't no dancer 僕に愛してほしいのか嫌なのか 僕は素早く落ちるけけど、君のはるか上にいる 教えてくれ 教えてくれ 教えてくれ お願い、返事を そう 君は愛人になれるかも、ダンサーでなく Helter Skelter Helter Skelter Helter Skelter

歌詞は性的な匂いがプンプンする。

その路線で解釈すればこうなる。I’m coming downは、日本語では「イク」である。SEXで絶頂に達することを示している。早漏なのか主人公は早くものすごい高い絶頂に達して終わってしまう。でも相手の女性は、踊るように体をくねらせて、しっちゃかめっちゃか(Helter Skelter)になっているようだが、どうも不感症のようでもあり、絶頂にはまだ程遠いようである。

ここに「I’m miles above you 君より数マイル上にいる」という歌詞のくだりが出て来るが、これが次のバーズの「霧の8マイル」に繋がっていく

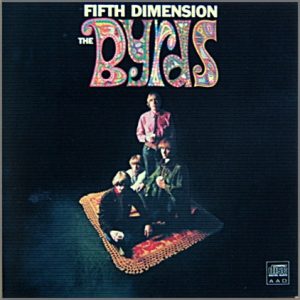

2,バーズと「霧の8マイル」

アメリカンパイの歌詞はこう続く

The birds flew off with a fallout shelter Eight miles high and falling fast 鳥たちは核シェルターと共に飛び立ち、 8マイルの高さから急降下した

「The birds(鳥たち)」とはロジャーマッキン、ジーン・クラーク、デビットクロスビーらが結成したフォーク・ロックのバンドである。65年ディランの「ミスタータンブリンマン」でデビューし大ヒット。その後ピートシーカーの「タンターンターン」も大ヒットとなる。

「flew off with a fallout shelter(核シェルターととともに飛び立った}」とはこのように、ボブ・ディランの「反戦歌などを歌ってデビューして人気が急上昇した」という意味ととれる。

「Eight miles(8マイル)は1966年このバーズが発表した「霧の5次元」の中に収録の「霧の8マイル」のことである。

「霧の8マイル」

かき鳴らすようなギターが今から考えると安っぽく、おもわず苦笑してしまう。

しかし、この曲の歌詞は難解でその後の「ドラッグソング」の流行の兆しを告げる曲として位置づけられている。

「霧の8マイル」の歌詞を全て紹介する。。

Eight miles high and when you touch down You'll find that it's stranger than known 地上8マイルから着陸した時 前代未聞の物事に出会うだろう Signs in the street that say where you're going Are somewhere just being their own 通りの標識には君の行き先 そこは唯唯 生きるだけのどこか Nowhere is their warmth to be found Among those afraid of losing their ground 立場を失うのを恐れる者には 安住の場所などどこにも無い Rain gray town known for it's sound In places small faces unbound 拘束されない子供たちの顔があるところ 音を立て、灰色の町に雨が降る Round the squares, huddled in storms Some laughing, some just shapeless forms 広場は嵐の中に取り巻かれ ある者は笑い、ある者は自制心を無くす Sidewalk scenes and black limousines Some living, some standing alone 歩道があり 黒のリムジンがある ある者は活き活きとし、ある者は立ち尽くす

このあと作者のジーン・クラークがバンドを脱退するが、その脱退の理由が、「飛行機事故恐怖症」であるとされているのだ。これは「音楽の死んだ日」である、59年の墜落事故や、アメリカン・パイにこの部分の歌詞「飛び立って急降下する」とも関連性が認められる。

そして、バーズは「霧の8マイル」の歌詞にあるように、不時着した。(つまり、ある程度のヒット曲となった)しかし、人気は下がってその後の大ヒットには恵まれなかった。

そして、霧の8マイルの歌詞の冒頭にある「touch down」という言葉から、「アメリカンパイ」の歌詞の世界は、次のアメフトの話題へと繋がっていく

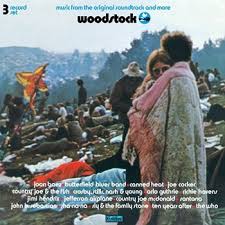

3,アメフトとウッドストック

It landed foul on the grass The players tried for a forward pass With the jester on the sidelines in a cast 草の上に不時着して 選手たちは前方へのパスを狙った サイドラインにいるのは ギプスをした道化師

「It landed foul on the grass(草の上に不時着した)」の「草の上」とはその後の歌詞の展開からはアメフトの芝のフィールドのなのだが、ウッドストックフェスティバルの「ヤスガーの農場」と考えられる。会場はフリーコンサートとなり、40万人が押し寄せ、道路が渋滞で大混乱。途中から出演のアーチストたちは、みなヘリコプターでステージ近くに降り立った。

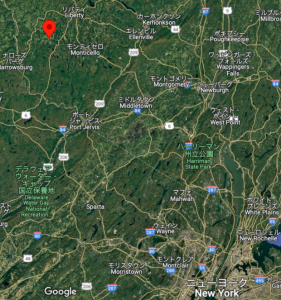

場所はニューヨークの西北にあたる

「The players tried for a forward pass (選手たちはフォワードパスを狙った)」。アメフトではフォワードパスは、1スクリーンで1回しか投げられない。ショットガンフォーメーションを使った起死回生の作戦である。

ウッドストックフェスティバルには3日間で30組以上のプレーヤーが参加した。このウッドストックの出演を契機に人気を獲得する(=フォワードパスのように一気にヤードを稼ぐ)バンドも多かった。(CSNYはこの日が2度めのギグだと言っている。)

「With the jester on the sidelines in a cast(サイドラインにはギブスをはめた道化師)

この「ジェスター」は前に登場したボブディランである。ボブ・ディランはこのころバイク事故での隠遁生活をおくっていた。コンサートにはもちろん出演していない。しかし、その隠遁生活の場所とは、会場の「ヤスガーの農場」の目と鼻の先(つまりサイドライン)のウッドストック郊外であり、The Bandとともに、ビッグピンクの地下室でセッションを繰り返しいた。

4,ハーフタイムは危険な香り

アメフトの試合もハーフタイムを迎える。喧騒の60年代も一息つくのだろうか。

Now the half-time air was sweet perfume While the Sergeants played a marching tune We all got up to dance Oh, but we never got the chance 'Cause the players tried to take the field The marching band refused to yield Do you recall what was revealed The day the music died ハーフタイムは甘い香りが漂ってた 軍曹が行進曲を演奏してる 立ちあがって踊ろうとするけど その機会はこない 選手は試合に出ようとするけど 音楽隊は場所を開けない 覚えてるかい、何が明らかなのか それは音楽が死んだ日なのさ

「Now the half-time air was sweet perfume(ハーフタイムは甘い香りが漂う)」。 「sweet perfume(甘い香り)」と間違いがなくマリファナタバコである。この時、音楽界には薬物が蔓延していた。もちろん、ウッドストックの会場のどこでも手に入れることができ、マリファナパーティーの会場と化していた。先の「霧の8マイル」もドラックソングである。

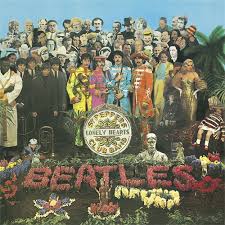

「While the Sergeants played a marching tune(軍曹は行進曲を演奏した)」 the Sergeants はサージャントペッパーズで、色とりどりの軍服を着たビートルズの面々である。1967年6月発売。

marching tuneは ビートルズの「愛こそすべて」のことである。サージャントペッパーズの発売と前後し、5月26日に全世界同時衛星放送があり、6月にシングルとして発売になった。この曲はフランス国歌のラマルセーユの「marching tune(行進曲)」が冒頭におさめられている。

We all got up to dance Oh, but we never got the chance(立ち上がって踊ろうとするがその機会はなかった)」まさにこの曲は「変拍子の嵐」で踊れるような曲ではない。

「’Cause the players tried to take the field The marching band refused to yield(選手は試合に出ようとしたが、音楽隊はその場所を開けなかった」

ウッドストックを機会に多くのアーチストが一発ヒット(フォアードパス)を狙ったが、まだまだ「The marching band (ビートルズ)」は音楽会の不動の人気を誇っていて、トップの座を譲らなかったという意味と解釈できる。

そして、その場所がアメフトの試合会場であるという皮肉も含まれている。アメフトというスポーツはあまりにもアメリカ的で、アメリカの文化の象徴でもある。その場所をイギリス出身のビートルズが牛耳ってしまっていたのだ。しかもその音楽は芸術的には優れていても、乗りのわるいものだった。

つまりこれも「音楽が死んだ日」なのだ。

音楽の内容も、50年代のアメリカンポップス黄金時代の「軽くノーテンキ」で踊れるものでなくなった。「ヘルタースケルター」のような、激しくきわどいものや、「霧の8マイル」のように、ドラッグソングであったり、どちらも保守的で品行方正な者たちにとっては、眉をひそめるものだった。芸術性の高い「サージャントペッパーズ」や「愛こそすべて」なども「反知性主義」のアメリカ人には鼻につくし、踊れるような内容ではなかった。良き古きアメリカが失われていく。

「反知性主義」は自由と平等の国アメリカにあっては、建国の時代より重低音のように底に響き渡っている思想である。トランプ政権誕生などにも大いに関わっている。

下記の本にわしい