1.はじめに

『American Pie』作詞・作曲:ドン・マクリーン(Don McLean)

この曲には謎が多い。さまざまな暗喩や引用が散りばめられている。

ほとんどが、アメリカの50年代後期から60年代までの音楽事情に関連するものだので、その事情や背景を知っているだけで、曲の感動はちがってくる。

下記に連想される楽曲やアーチストを列挙しておく。

バディ・ホリーとクリケッツ

「ザットルビーザデイ」 1957年全米1

This’ll be the day that I die という言葉でコーラス部の最後に何度も出てくる

1959年2月3日の飛行機事故

そのバディ・ホリーはこの飛行機事故で死亡する

アメリカンパイ曲中では「音楽が死んだ日」と表現される

モノトーンズ

「the book of love」 1957年2月 全米5位

「アメリカンパイ」では 最初のほうで宗教への信仰心を疑う問いかけとして題名が引用されている。

レッドツェッペリンは、4枚目のアルバムの2曲め、代表曲である「ロックンロール」の中の歌詞にこの曲の題名が入っている。

Marty Robbins

「A White Sport Coat (and a Pink Carnation)」 1957年全米2位

ボブ・ディランはjesterとして登場

「ライクアローリングストーン」「苔むさない」たとえとして言及

バイクの事故と咽頭生活についても、サイドラインに松葉杖姿で登場。

ピート・シーガー 最初に出てくるキング

ジョーン・バエズ そのキングに対応するクイーン

エルビス、もう一人の下を向いているキング

バーズとその楽曲の「霧の8マイル」。アシッドソングの元祖といわれる

ウッドストック・フェスティバル

草の上のアメフトがこのコンサートをフィールドが暗喩している

ビートルズ、サージャントやカルテットやマーチングバンドとして登場

楽曲の「ヘルタースケルター(ヘビメタの元祖と言われる)」 も大混乱として登場

オルタモントの悲劇

ウッドストックに対応するストーンズの50万人をあつめた西海外のフリーコンサートであるが、悲惨な事故を起こした

ヘルスエンジェルス

バイクを乗り回す、暴力集団だが上記のコンサートの用心棒として採用されて、観客を撃ち殺す事件をおこした。

ローリング・ストーンズ

「悪魔を憐れむ歌」の歌い手として登場、オルタモントの悲劇の時にステージにいた

ジャニス・ジョップリン

「ブルースを歌う少女」として登場

「ジョンレノン」、マルクスを読んでいるレーニン

「夢見る詩人」もジョンレノンと思われる。

また最後には、ニューヨークのフィルモアイーストの閉鎖を思わせる歌詞もある

そして、「全ての鐘が壊れた」からは、71年近辺になくなった、ジミヘンやジム・モリソンなども連想させる歌詞もある

まだほかにも色々な暗喩が散りばめられている。

2.1番 導入部

最初は静かなピアノの伴奏をバックに、若きころミュージシャンになる夢を追っていたドン・マクリーンの回想が語られる。この導入部の解釈では特に難しいところはない。

当時はアメリカンポップスの黄金時代だった。コニーフランシスにポールアンカ、ニールサダカにデルシャノンなど、日本ではオールデューズと呼ばれる時代。映画「アメリカングラフィティで」はそのなヒット曲が網羅される1961年の出来事が描かれる。まさにアメリカ文化、オープンカーでドライブインでコーラをのんで、男女は陽気に歌って踊って青春を謳歌する。このアメリカンポップス黄金時代は1964年に英国のビートルズにより1位から5位までを独占されるまでつづいた

ドン・マクリーンも「ザットルビーザテイ」のバディ・ホリーのような楽しく踊れるような曲を提供できるミュージシャンをめざしていたのだろう。

A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile ずっと昔 まだ覚えてる あの音楽がどれだけ 僕を笑顔にしてくれたことか And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while そして僕は分かっていた もしチャンスがあれば 僕はあの人々を踊らせることができると そして多分彼らは しばらく楽しい気分になっただろう

3,「音楽が死んだ日」について

しかし、1959年2月事件は起こるのである。

But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step でも2月は僕を震えさせた 僕が配達する新聞のすべてが 玄関先への悪い知らせだった もう一歩も踏み出せなかった

マクリーンはミュージシャンを目指しながら、新聞配達のアルバイトをしていた。1959年2月3日未明の飛行機事故で、マクリーンにとってはアイドルだったバディ・ホリーを含む3人のミュージシャンが死亡した。その知らせを告げる新聞を配達して回っていたのだった。辛かったはずである。

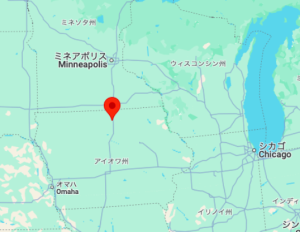

墜落箇所は アイオワ州 6JC9+4C クリア・レイク,。

墜落現場には、現在「音楽が 死んだ日」といいう、バディホリーのトレードマークだったメガネのモニュメントが建てられている

乗っていた飛行機は4人乗りのビーチクラフトボナンザ35。アメリカででは自動車のような快適な移動手段として普及し、改良を重ねながら1947年から1982年まで生産されてる。モナンザ35の1947年モデルは水平尾翼がなくV字型の尾翼を持つタイプ。ジブリ映画「紅の豚」で最後場面でフィオが乘っていたような形)である。

3人のミュージシャンとは、バディ・ホリー、リッチー・ヴァレンス、J.P.”ビッグ・ボッパー” リチャードソンの三人。

パイロットを含め乗っていた4人は全員死亡であった。

I can't remember if I cried When I read about his widowed bride But something touched me deep inside The day the music died 思い出せないんだ 僕は泣いたのかどうかを 彼の未亡人の花嫁のことを読んだとき 何かが僕の心の奥底に触れた 音楽が死んだその日

この日が「音楽の死んだ日」と呼ばれるきっかけになったのは、この「アメリカン・パイ」の歌詞からなのである。

バディホリーついて

1956年、クリケッツを結成する。

デビュー前クオーリーメンと呼ばれていたジョンレノンやポール・マッカトニーもバディ・ホリーは1番のアイドルだった。そのころのシングルのB面には「ザットルビーザデイ」のカバーを配し、ビートルズ(カブトムシ)という名前をつけたのも、バディ・ホリーのクリケッツ(こうろぎ)にあやかってのことである。ビートルズのスペルは、「ザットルビー」のアナグラムにもなっている。

(蛇足ながら「笑点」の山田らの結成したグリープは、「ズートルビ」こちらもアナグラム)