目次

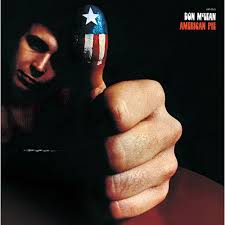

1,謎その1「アメリカンパイ」とは

このコーラスの部分はキャッチーですぐに覚えて、意味は理解しなくても誰でも歌えてしまう。

ただしそこには多くの隠喩や、謎に包まれているのだ。

私は中学生のころにアイワのラジカセでよくこの曲を聴いていた。もう半世紀以上前になる。この曲は6分以上あって、長すぎて、日本の放送局ではA面のパート1の一部しかかからなかったが、FEN(極東放送)では最後まで来聴くこともできた。そのときは単純に「アメリカン・パイというニックネームの女の子との別れを懐かしんで歌う曲」と単純に思い込んでいた。

実はそんな単純な曲ではない。

また、ジェスターがボブ・ディランだとか、ストーンズやビートルズの比喩も出てくるなどの情報もラジオで知っていたので、中に出てくる音楽関係の記述もそれを「ただ懐かしく肯定的な思い出として歌っている、」と思っていた。実はそれがまったくの真逆であるということは、それから十年もたってからのことである。全く浅はかなものであった。

So bye, bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee but the levee was dry And them good ole boys were drinking whiskey 'n rye Singin' this'll be the day that I die This'll be the day that I die バイバイアメリカンパイ シボレーで土手に行ったが、土手は乾いていた 古い友人たちはウイスキーとライ麦酒を飲んで歌った 「それは僕の死ぬ日になる」 「それは僕の死ぬ日になる」と

ここでの「アメリカン・パイ」とは、古き良き伝統の保守的なアメリカ文化の比喩として使われている。アメリカの一般家庭で作られる甘ったるいアップルパイは古き良きアメリカそのものである。このことが一旦わかると、その先の解釈は比較的スムーズに行きやすい。つまり、70年代初期のリベラル真っ只中の時代に、50年代から60年代初期の古き良き健康的なアメリカ文化というものを賛美し、60年代におこったブリティッシュインベンションやカウンターカルチャーの台頭でやそれらの喪失を嘆く曲なのである。まったく保守的な詩なのである。

もう少し力強ければ、いまのトランプのMAGA陣営が選挙応援で好んで歌いそうな曲でさえある。

2,謎その2「the levee」とはなにか

「Drove my Chevy to the levee but the levee was dry(シボレーで土手に行ったが土手は乾いていた)」

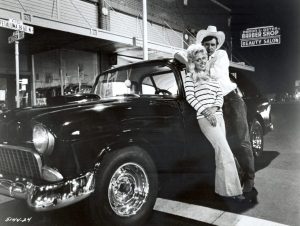

「Chevy」はアメ車のシボレーの愛称。この車は50年代アメリカの自動車産業がもっとも輝いていた頃の庶民的な象徴的な車。映画「アメリカングフィティ」にも出てくる。

映画の中で若きハリソンフォードが乘っていたシボレーはこれである。

問題は「levee」である。

中学生の頃、「別れの曲」と思い込んでいた私は、「levee」でなく「LEAVE(離れるの名詞表現)」だと思いこんでいたのだった。「別れが乾いている」つまり「涙のないドライな別れなんだ」と勝手に解釈していた。

のちに「LEAVE」でなく「levee(土手)」と知った時はさすがに混乱した。

「but the levee was dry 土手? 土手が乾いているっていったいどんな意味なんだ????」

その後、シボレーで行った先の「leveeに」は3つの解釈があることがわかった。

1,ニューヨーク州ロッセルにあったいきつけの飲み屋の名前(固有名詞)

(ただし固有名詞なら「the Levee」と大文字で表現すべき)

2,みんながあつまるパーティの意味(スラング)

3,文字通り水を押し止める堰や土手のこと

(比喩として使用されている、ここでの水は新しい音楽や文化の潮流か)

1の「飲み屋の名前説」の根拠:

「Levee」はドン・マクリーンが10代のころ住んでいたニューロッシェルの行きつけの飲み屋の名前だったことが、ドン・マクリーン自身がインタビューで答えている。その店は今は「ビーチモント」と名前は変わったが、まだニューヨーク州のロッセルにあって、音楽関係の聖地の一つとなっているらしい。アメリカンパイも食べられるそうである。

3の「土手」の説の根拠

1953年に国民的ジャズシンガーであった、ダイナショウがシボレーのCM曲を歌っている。その歌詞に「levee」が出てくる。

歌詞は以下である

See the USA in your Chevrolet America is asking you to call Drive your Chevrolet through the USA America's the greatest land of all On a highway, or a road along the levee あなたのシボレーで国中を見て回ろう アメリカは問いかける シボレーで国中ドライブしよう アメリカは素敵な国 ハイウェイでも土手の道でも Performance is sweeter Nothing can beat her Life is completer in a Chevy

シボレーも出てくるのでドン・マクリーンは間違いなくダイナショウのCM曲を参照にしている。ここでの「levee」は単純に土手である。土手というよりは、「川べりの道」といった意味だろう(今の日本でも高速道路の裏道として川沿いの道は信号が少なく走りやすい)。歌の内容は、まさにディスカバーアメリカ、古き良きアメリカバンザイという内容だ。

3,謎その3 「dry」の謎

そしてまた「dry」もなぞである。上記と結びつけるとこうなる

1,干上がっている=飲み物がなくなっている

2,スラングで「アルコール禁止のパーティ」という意味もある。

3,乾いている(決壊していない)

(現在なら「スーパードライ」というビールがあるが、当時はまだ存在していなかった)

となると意味はそれぞれ次のようなことになる

1,シボレーで行きつけの「levee」の店へいったが、アルコールはなかった

2,シボレーでパーティーに行ったが、アルコール禁止だった

3,シボレーでドテまで行ったが決壊していなかった

(=アメリカの古き良き文化はまだ辛うじて残っていたとも解釈でkる)

色々考えたが、わたしの結論はこうなる。

「最初の「the leavy」は店の名前、次の「leavy」はスラングでのパーティの意味。したがって、シボレーで Leavyの店にいったが、そこでのパーティーは実は、当時一部の厳格な新しい考えの下でのアルコール禁止のパーティだった。しかし、その禁をやぶって、飲めないアルコールを仲間で飲んでしまった。青臭い思い出ということだ。しかしこれは、マクリーンの仲間だけの楽屋落ち。ほんとうの意味として「アメリカンパイ(古き良きアメリカ文化)」がまだ残っていることを賛美しているのだ。そんな内容をダイナーショーのシボレーのCM曲に引っ掛けて歌っているのだ。」

(その後一時期アメリカでは、飲酒運転が問題になり、やってはいけないことの例としてこの曲がつかわれていた事もあるそうだ。)

4,「good ole boys」について

「And them good ole boys were drinking whiskey ‘n rye(古き良き仲間たちはウイスキーとライ麦酒を飲んでいた。)」

「good ole boys 」はもちろん爺さんではない。「古き良き仲間たち」の意味になる。一昔前のリベラル全盛の時代には「GOOD OLD BOYS」というと、偏屈で閉鎖的な南部の白人達を揶揄する表現としても使われていた。

ちなみにその後のことであるが、ランディ・ニューマン(今ではトイストリーの歌のほうが有名?)は。1974年に「GOOD OLD BOYS」という全編南部を揶揄するアルバムを出している。

ここでは肯定的な意味として「GOOD OLD BOYS」を使っている。これは、フィッツェラルドの有名な小説、『グレイト・ギャツビー』でギャッツビーが、出会う人に「my old spots,」と呼びかけるのも呼び起こされる。

ギャッツビー自身の言い回しはちょっと鼻につくが「本当に古くからの仲間でなくても、古くからの友人同様の仲間」であるという表現と思われる。

5, 謎その4「 whiskey ‘n rye」 の謎

問題は「whiskey ‘n rye」の「’n 」ところである。

ここも解釈が分かれている。謎は「whiskey AND rye」 なのか「whiskey IN rye」なのかである。現在、アップルミュージックの歌詞の登録は明確「アンド」である。しかし、ネット上でもどちらも存在していることがわかった。

これも個人的な話だが、私の解釈は今に至るまで50年以上経っているのだが実に二転三転している。

お恥ずかしいが、中学生の私がアイワのラジカセで聞いていたときには、「ウイスキーワンドワイン」だと単純に聞き間違えていた。「ウイスキーとワインを飲んだんだな」全く浅はかな中学生である。

高校生になって歌詞カードを良く見ると、ワインでなくryeとなっている

「ryeって、なんなんだ。」 それも、しばらくは印刷の間違いと思っていた。

サリンジャーの甘酸っぱい青春小説「ライ麦畑でつかまえて」を読んではたと気づくことになる。よく歌詞をみればアンドではなく「IN」と書いてあるのあるではないか、ウイスキーインライ。つまり若年の彼らはライ麦畑で飲めないウイスキーを背伸びして飲んでいるのだ。これこそ正しい青春の甘酢っぱい一ページではないか?

しかし、疑問は続く。

もし「ライ麦畑で」だったら「in the rye 」と「THE」が付くはずである。サリンジャーの原作題名も『The Chatcher in the rye」であるし、その題名の元になったというスコットランド民謡のロバート・バーンズの詩(日本では「故郷の空:ドリフターズのだれかさんとだれかさんが麦畑」)の原題も「Comin’ Thro’ the Rye」なのだ。

さらにその後、私は成人してバーボンのなかにライ麦を原料とするライ麦バーボンというのがあるのを知ることになる(なかなか美味しい)。

ウイスキーのスペルには「whisky」 と「whiskey 」とがある。スコッ「whisky」とEをいれない。アイリッシュやバーボンはEが入る。

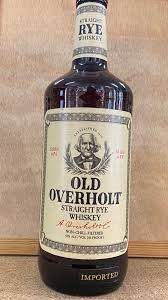

「whiskey ‘n rye」のウイスキーにはEが入っていいるので、こちらはスコッチではない、もちろんバーボンだ。バーボンでも、テネシーウイスキーといわれるジャックダニエルのことであろう。ライ麦酒のほうはライ麦59%のオールドオーバーフォールトと思われる。

さらについ2−3年前(実に私が60の年を超えてから)英語のサイトをネットで調べてみると、ニューロッセル店から北東へに車で28分ほどのところに、「RYE」という町があり、そこでウイスキーを飲んだという説も在ることもわかった。つまり店を変えて車を飛ばしていったことになる。

さらに、ライ麦だけから作ったビールというのも存在する。ビールでウイスキーを割って飲むという飲み方もあり、こうなればこれは完全に「ウイスキーインライ」である。

つまり私の個人的認識は何度も変わったことになる。まとめると次になる

1,ウイスキーとワイン(早とちりに過ぎなかった、全くの間違い)

2,ライ麦畑でウイスキーを飲む(甘酸っぱさがただよう)

3,ウイスキーとライ麦酒(アメリカの酒っぽい)

(この解釈で40年ほど過ごしてきた)

4,ライ(地名)でウイスキーを飲む(車で30分ほど)

5,ウイスキーのライビール割り

1は明らかに間違いである。4であるが、わざわざ30分かけてライまで行く必要があるのかが疑問である。

まずはっきりさせなければならないのが ’nが ANDなのかIN なのかであるが、

これも作詞したマクリーンの仕掛けがあるに違いない。あえてどちらともとれる歌いかたをしているのだ。

わたしの結論はこうなる

「アメリカの酒文化を匂わせるものとして、ライ麦ウイスキーを取り上げ、サリンジャーの甘酸っぱい背伸びする青春のイメージも兼ね備えている。

そして、近くにライという土地があることは内輪ネタ(楽屋落ち)として洒落としても使っているのだろう。」

これまでの解釈をつなげるとこうなる

「シボレーで、リービーの店へいったが、そこでのパーティーはアルコール禁止だった。しかし「品行方正?」なぼくたらは、それを無視して青春を謳歌しウイスキーとライ麦酒を飲んで歌ったということだ。

その意味としては、薄れゆく古く良きアメリカの文化を心配して、パーティにいいったが、そこではまだ辛うじてバーボンやライ麦を飲んで歌うという、アメリカの文化は残っていたので一安心だったということだ。」

6.謎その5「the day that I die」の謎

「This’ll be the day that I die(その日は俺の死ぬ日になる)」

59年2月3日の墜落事故で死んだバディ・ホリーとクリケッツのヒット曲、「ザットル・ビー・ザ・デイ」のもじりで、「死ぬ日になる」だと歌っている。このことはよく知られている。

実は、ここでもアイワのラジカセで聴いていた中学生のころの私は間違いを犯していた。「This’ll be the day delight die(その日は喜びが消え去る日だ」)」と勘違いをして歌っていたのだった。(結論から言えば意味としてはあまり変わりはないようだ)

元歌のクリケッツの「ザットル・ビー・ザ・デイ」を確認しよう。

Well, that’ll be the day, when you say goodbye

Yes, that’ll be the day, when you make me cry

You say you’re going to leave, you know it’s a lie

Because that’ll be the day when I die

あぁ、そんなのありっこない、君が別れをいうなんで

そうさ、そんなのあいっこない、君が僕を泣かせるなんて

君は別れるって言うけど、嘘に決まってるさ

そんな日がくるなら、死んじまうさ

「that’ll be the day when I die」とは直訳は「それは死ぬ日だ」という意味になるが、慣用句で、「そんな日が来るわけない=有りっこなし」という言い回しになる。逆説的な表現なのである。それまではっきりと最後まで言わずに匂わせておいて、最後だけ「落ち」としてストレートに聞こえるところにちょっぴり「エモさ」が伺われるしかけである。

前の歌の続きから「アメリカンパイ」のコーラス部をあらためて解釈すると、古き良きアメリカ文化(アメリカンパイ)が全く無くなった時にはもう生きてはいられないとなる。

2月3日は確かに最初に「音楽が死んだ日」なのだが、実は、この後にも次々に「音楽が死んだ日」が訪れる。そのたびごとに古き良きアメリカ(=アメリカンパイ)にサヨナラを言うのだが、その度にバーボンとライ麦酒をのみながら、「そんなことはありえない」と歌うのだ。

それがどんな日かというと、まだ辛うじて残っているアメリカ伝統の音楽(カントリーやR&B)が英国の音楽の波や、ヒッピー文化や薬を背景としたサイケやフラワームーブメント、英国では小難しいプログレロックなど、軽く踊れない歌一色になってしまう時である事はこの後の歌詞で明らかなってきる。また店にアルコールがなくなったときであり。パーティーがすべてアルコール禁止になったときである。

今はまだそうならない段階であると一安心して(いや不安にかられながら、空元気で)、「ジャックダニエル」と「オールドフォーバーフィールド」を飲みながら、バディ・ホリーをもじって、「This’ll be the day that I die」と歌っていられるのだ。

So bye, bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee but the levee was dry And them good ole boys were drinking whiskey 'n rye Singin' this'll be the day that I die This'll be the day that I die さよなら ミス・アメリカンパイ シボレーで堤防まで行ったけど 堤防は乾いてた そしてあの古き良き男たちは ウィスキーとライ麦酒を飲みながら 「それは俺の死ぬ日だ」と歌ってた 「それが俺の死ぬ日だ」と

しかしこの後つぎから次へと、古清きアメリカの音楽文化を揺るがす出来事が起こってくるのである。